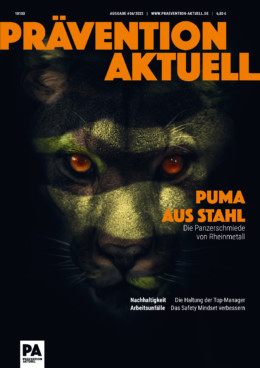

- Titelthema

- Editorial

- Kurz & Knapp

- Praxis

- Produkte & Märkte

- Unterhaltung

- Vorschau

Gefahrstoffe richtig ersetzen

Foto: AdobeStock/PrettyVectors

Die Substitution von Gefahrstoffen nimmt als erster Buchstabe in der STOP-Rangfolge eine wichtige Rolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz ein. Bei der Prüfung, ob sich ein Gefahrstoff oder Verfahren substituieren lässt, muss jedoch auf einiges geachtet werden.

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!