- Editorial

- Schwerpunkt

- Zahlen & Fakten

- Sicher und gesund arbeiten

- Gut führen

- Nachhaltig und innovativ arbeiten

- Alles, was Recht ist

- Produkte & Märkte

- Damals

- Ausblick

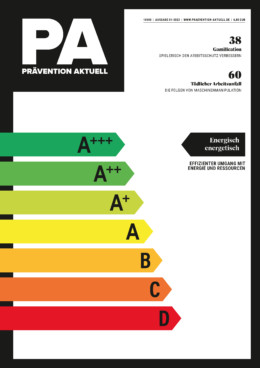

Mehr Nachhaltigkeit durch Energiemanagement

Foto: Adobe Stock/Noppadon

Nachhaltiger Umgang mit Energie ist heute eine der drängendsten Aufgaben der Gesellschaft. Die Auflistung globaler Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen enthält unter anderem die hoch priorisierte Vorgabe, bezahlbare, verlässliche, nachhaltige und zeitgemäße Energie bis 2030 allen zugänglich zu machen. Können Unternehmen mit der Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 einen sinnvollen Beitrag dazu leisten?

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!