- Editorial

- Schwerpunkt

- Sicher und gesund arbeiten

- Gut führen

- Nachhaltig und innovativ arbeiten

- Alles, was Recht ist

- Praxis

- Produkte & Märkte

- Damals

- Ausblick

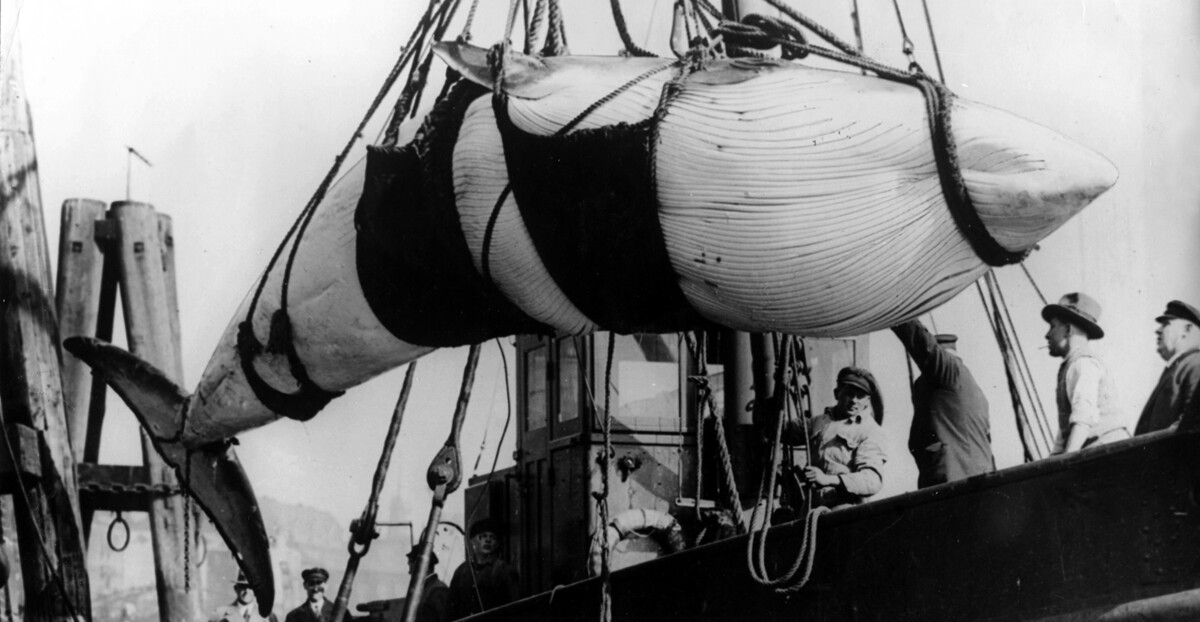

Walfänger

Großwildjagd zur See

Die 1930er-Jahre bringen in Deutschland eine kurzzeitige Blüte des Walfangs.

Herman Melvilles Geschichte des weißen Wals Moby Dick ist vielen Menschen bekannt. Stille Zeugen des realen Walfangs finden sich jedoch in so manchem Ort an der Nordsee oder auf den norddeutschen Inseln: Unterkieferknochen erlegter Wale bilden zuweilen noch heute Portale in adretten Friesenwällen.

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!