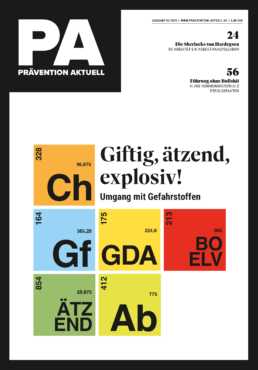

- Titelthema

- Editorial

- Schwerpunkt

- Zahlen & Fakten

- Sicher und gesund arbeiten

- Gut führen

- Nachhaltig und innovativ arbeiten

- Alles, was Recht ist

- Produkte & Märkte

- Damals

- Ausblick

Wie digitaler Stress entsteht – und was dagegen hilft

Foto: Adobe Stock / master1305

Digitale Medien sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und auch die Arbeitswelt befindet sich durch die Digitalisierung im Wandel. Neben vielen Vorteilen ergeben sich auch neue Herausforderungen und Belastungen. Digitaler Stress gehört für einen Großteil der Beschäftigten zum Arbeitsalltag.

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!